バスケットボールには多種多様なパスの形があります。チェストパス、オーバーヘッドパス、ワンハンドパス、そして今回ご紹介する バウンドパス。その中でもバウンドパスは、試合の状況を一変させるほどの可能性を秘めた重要な技術です。

バウンドパスは、ボールを床に一度弾ませてから相手に届けるシンプルな技術ですが、シーンによっては他のパスよりも圧倒的に有効。特にディフェンスとの駆け引きや狭いコースでの活用に適しており、バスケをプレーする上で必ずマスターしておきたい武器のひとつです。

この記事では、「バウンドパスの特徴」から始まり、「上達のための基本動作」「習得のコツ」「練習パターン」「よくある失敗と解決法」 そして 「実際の指導エピソードや試合活用例」 までを、元日本代表ならではの視点で徹底的に解説していきます。

バウンドパスの基本的な特徴

ディフェンスを回避できる

チェストパスでは相手にカットされやすいシーンでも、床に一度弾ませればディフェンスの腕の間をかいくぐれるため、パスコースを作りやすくなります。特に、インサイドへのパス供給や速攻時の2対1の状況で効果的に使えます。

キャッチしやすい

一度バウンドすることでボールのスピードが弱まり、受け手側が落ち着いてキャッチしやすくなります。勢いが程良くコントロールされるため、受けた後にそのままシュートやドリブルへスムーズに移行できる点が大きなメリットです。

角度を変えられる柔軟性

回転をかけることで角度を自由に変えられるため、ディフェンスが構えていてもパスを通すことができます。選択肢を増やす意味でも、習得しておくと非常に便利です。

基本フォームと正しい出し方

バウンドパスは一見シンプルですが、正しい姿勢とリリースポイント を意識しなければ安定しません。以下が基本の流れです。

-

胸の前で両手キャッチの姿勢から構える

-

膝を曲げ、腰を落として重心を低く保つ

-

片足を前に踏み出しながら体重を前方へ移動

-

両腕を押し出しつつ外側へ回してバックスピンを加える

-

手首を柔らかく返し、ヒジをすばやく伸ばしてボールをリリース

特にポイントは「バウンドの位置」。一般的には 自分とパスを受ける仲間との距離の3分の2付近 に弾ませます。そうすることで相手の胸元あたりに自然と吸い込まれるような弾道になります。

バウンドパス上達のための3つのコツ

手首のスナップを利かせる

単純に投げるだけではなく、リリース時にしっかりとスナップを効かせることで安定した回転が生まれ、まっすぐに届きやすくなります。

正確なパスの心掛け

両手で投げるバウンドパスは、左右の力を均等にしてボールに力を伝えなければなりません。両手のバランスを心掛け、味方のミート(手の的)している手にパスが出せるようになりましょう。

弾道を距離に応じて変える

バウンドパスは、対象の距離に応じてボールの弾道を調整しましょう。中距離の味方に対してパスを出すのであれば、パスの軌道は真っ直ぐ速く行うことが基本です。しかし、長距離にいる味方に対しては、山なりの軌道を描くことでパスの飛距離を伸ばすことができるのです。

練習方法(段階的ステップ)

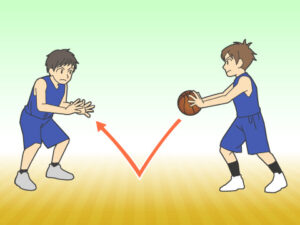

対面練習

二人一組で数メートル離れて立ち、フォームを意識しながらパスを繰り返す。基礎を固める最初のステップ。

ディフェンス入り練習(2対1)

三人組で、間にディフェンス役を配置。オフェンスがディフェンスを避けながらパスを回す練習で、実戦の感覚が養えます。

ロンド形式(鳥かご)

オフェンス4人、ディフェンス2人で正方形を作り、素早いパス回しを行う。相手に読まれない工夫と反射的な判断力が鍛えられる。

動きを取り入れた練習

ドリブルで進んで止まってからバウンドパス、キャッチ直後にすぐワンモーションで送るなど、試合を意識した動作を混ぜ込む。

よくある失敗と解決法

-

パスが浮きすぎる → 腰を落として重心を安定させ、膝と腰を使う

-

スピード不足 → 腕だけで出そうとせず、体全体の連動を意識

-

相手の胸元に届かない → バウンド位置を3分の2地点に修正

-

相手に読まれる → ノールックやフェイクを取り入れ、目線をずらす

指導現場でのエピソード

練習中に、生徒の一人から相談がありました。内容はバウンドパスを練習しているけど、パスがうまく通らない!相手に届かないという悩みでした。

その子に伝えたパスのポイントをまとめてみました。バウンドパス投げる際は、手先だけでパスをするのではなく、軸足に体重を乗せ、パスを出すときにもうひとつの足しっかりと体重を移動させながら味方と自分の距離に対して3分の2当たりの位置で弾ませることを意識して投げましょう。体重の移動がポイントになってきます。

出し方はチェストパスと同じように

バウンドパスは、ボールを床にバウンドさせる以外はチェストパスと同様のフォームを用います。力を入れすぎるとボールが遠くまで届かなかったり、高く跳ねすぎたりする可能性があるので、膝を曲げて腰を下ろし、ボールにしっかりと力を伝えるようにしましょう。

ボールのリリース(放す位置)は、お腹の下あたり

チェストパスと違うポイントはボールを放つ(投げる)位置です。バウンドパスは、お腹の下あたりから投げると良いです。

バウンドさせる位置は、自分とレシーバーの3分の2あたり

バウンドさせるポイントは、パスを出す人とキャッチする仲間との距離の おおよそ3分の2付近 が理想です。もし相手のすぐ近くで弾ませてしまうと、途中で失速したような中途半端なバウンドになり、キャッチが難しくなる場合があります。逆にバウンドが浅すぎたり高さが足りなかったりすると、ボールが相手の足元に集まり、キャッチミスやキックボールの原因になってしまいます。

こうした細かいポイントを意識しながら練習を重ねることで、バウンドパスはより安定し、実戦でも確実に使える武器へと育っていきます。

また、相手からパスカットされないようにするためのポイントとして、

目線を外す

通常、パスを出す際には受け手のプレイヤーを見ますが、これがディフェンスにパスの方向を読まれる原因になります。バウンズパスを行う場合は、間接視野を使ってパス先を確認するか、一度パス先を見た後で視線をそらしてノールックパスをすると効果的です。

相手の手の範囲を意識

ボールがカットされる一因は、相手の守備範囲内でパスをしていることです。足を前に出したり、逆方向に動かして、相手との間にスペースを作り、相手の手の届かないところへパスをすることを心がけましょう。

タイミングをずらす意識を持つこと

バウンドパスは非常にシンプルで扱いやすい分、ディフェンスに予測されやすいという弱点があります。そのため、チェストパスやオーバーヘッドパスを出すと見せかけるフェイクを組み合わせたり、トリプルスレッドの構えからシュートやドライブに移行できる姿勢を維持したまま使うことで、相手に選択肢を絞らせない工夫が必要です。こうすることで、パスの効果をより高めることができます。

試合での実際の活用

-

インサイドへのパス:ディフェンスの腕が上がっている時に、下から通して味方に届ける。

-

速攻時:走り込む仲間に対し、両手では通らない隙間を片手のバウンドで通す。

-

パスフェイクとの組み合わせ:チェストパスを装いながら最後に床へ落とすことで、相手を完全に逆方向へ誘導できます。

応用テクニック

-

ノールックバウンド

一瞬だけ相手を見て、放つ時には視線をそらす。ディフェンスの読みを外す武器。 -

ステップバックからのバウンド

後退しながら間合いを作り、的確に弾ませることで守備をずらせる。 -

フェイントとの合わせ技

シュートモーションやオーバーヘッドを装って最後にバウンドへ切り替えると非常に効果的。

指導者としての考え

バウンドパスの習得において最も大切なのは「楽しみながら続けること」。小学生や初心者にとって、始めは失敗がつきもの。でも失敗を恐れず試していくうちに「身体が勝手に反応する状態」へと変わっていきます。

練習の雰囲気作りも工夫が必要。音楽を流したり、ゲーム性を取り入れたりすることで、自然に集中力も上がります。指導者は「叱る」より「楽しませる」視点を持ち、リラックスできる環境づくりがポイントです。

まとめ

バウンドパスは一見シンプルに見える基本技術ですが、正しいフォーム・適切なバウンド位置・体重移動を理解して取り組むことで、試合の中で大きな武器となるスキルです。ディフェンスを避けられる、味方がキャッチしやすい、角度や弾道を調整できるといった特性を活かし、日常的に練習を重ねてみましょう。短期間でも集中して取り組めば精度が上がり、自信を持ってコートで発揮できるようになります。

練習を通じて子どもたちは自然とパスの基本を学び、さまざまな状況で使える技術を身につけていきます。大切なのは、失敗を恐れずチャレンジを続けること。繰り返していくうちに感覚がつかめ、体が自然に反応するようになってきます。

指導者は、子どもたちがリラックスして楽しく取り組める環境を工夫しましょう。音楽を流したり、ゲーム性を取り入れたりすると雰囲気も和み、集中力も増します。楽しみながら練習することでスキルは確実に向上し、パスの上達はチーム全体の底上げにもつながります。

「正しい技術を早い時期から身につけること」が、将来の大きな武器になります。

ぜひ、仲間との練習を繰り返しながら、バスケットボールの楽しさを感じつつパス技術を磨いていきましょう。あなたの1本のパスが、チームの未来を変える力になるはずです。

コメント